Fotografar os mortos como ato memorial

Estudo da UFG explora registros visuais sobre a morte e suas nuances estéticas

A fotografia de Robinson chocou o público da época justamente por ser encenada, criando uma ilusão realista (Fonte: George Eastman House)

A fotografia de Robinson chocou o público da época justamente por ser encenada, criando uma ilusão realista (Fonte: George Eastman House)

Piter Salvatore

“Na busca por compreender a vida, é preciso considerar a morte”, essa é a principal justificativa da pesquisadora Marina Muniz Mendes em sua tese sobre o retrato pós-morte (em Latim, post-mortem), uma prática fotográfica com ressonâncias históricas. O trabalho, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual da Faculdade de Artes Visuais (PPGACV - FAV), foi defendido em 2024, orientado pelo professor Samuel José Gilbert de Jesus.

Segundo a pesquisadora, o tema é urgente e carece de reflexões maiores. Afinal, “a consciência da morte nos faz humanos, compreendendo nossa pequenez e nossa finitude. A morte é inevitável, universal, impossível de ser detida. É imparável, apesar dos avanços da ciência no desenvolvimento de meios de prolongamento da vida”, afirma.

Mortalha fotográfica

Intitulada “SOB O VÉU DE TULE: latências e metamorfoses na fotografia post mortem”, a pesquisa procurou responder a uma pergunta essencial: “como os corpos que resultam do processo da metamorfose pela morte encontram seus lugares de representação na fotografia?”. Naturalmente, questionamentos podem surgir a respeito da relevância de se estudar a arte e a fotografia mortuária, mas Mendes tem uma visão holística sobre a morte.

No entanto, na atualidade, a pesquisadora acredita que o fenômeno foi afastado da vida humana, em especial durante a pandemia de Covid-19. “A necessidade do distanciamento social, em muitas situações, inviabilizou velórios e tornou sepultamentos não públicos ou restritos a um pequeno número de pessoas. Afrouxou o simbólico (dos ritos fúnebres) em prol da segurança”, argumenta.

Obituário Visual

Para aprofundar o estudo do tema, a autora conduziu uma pesquisa documental, levantando e selecionando imagens fotográficas de diversas fontes espaço-temporais, atravessando períodos históricos e movimentos artísticos.

As imagens pesquisadas estão em livros, no arquivo pessoal da pesquisadora, em exposições fotográficas, em acervos da imprensa e espalhadas nas redes sociais. Há ainda as que podem ser acessadas nos sites de vários museus. Segundo a autora, “metaforicamente, ela [a pesquisa] pode ser vista como uma experiência em um museu ou em galeria de arte, com exposição coletiva”.

Ritos Visuais

Na tese, baseada na etimologia e inspirada no Atlas Mnemosyne do historiador de arte alemão, Aby Warburg (1866-1929), as análises alternam entre a linguagem científica e o uso de metáforas. De acordo com Mendes, “uma metáfora é uma versão em palavras de uma imagem. Criar uma metáfora é criar, com palavras, uma imagem na imaginação de alguém”. Essa escolha, segundo a autora, foi motivada para “afrouxar a rigidez do formato e da escrita padrão acadêmica”, explica.

Além dessa estratégia narrativa e imagética, a tese também se apropria de verbetes da entomologia, o estudo dos insetos, para tecer analogias durante as páginas. Assim, um dos conceitos principais que circula por toda a pesquisa é o da “metamorfose”, aludindo aos insetos que realizam essa transformação multifacetada, como as borboletas e as mariposas.

O Atlas é uma das inspirações da tese (Fonte: Amazon)

Leito

No capítulo um da tese, a pesquisadora discute os retratos chamados de “cândidos”, geralmente atribuídos aos corpos falecidos. Ela explica que esses retratos encenam o “descansar em paz”. A primeira imagem analisada é uma captura da avó da pesquisadora, Maria Cândida de Souza Muniz, durante seu velório em 1972, na cidade de Itumbiara - GO.

Com isso, a autora constrói uma metáfora entre o nome da avó e o tema do primeiro capítulo, que recebe o título de “Aqui Jaz: o aforismo do post mortem cândido”. Segundo ela, “a pele [da avó] é cândida como seu segundo nome”. Neste caso, Candura também é a nomeação escolhida para fazer referência à vertente fotográfica em questão.

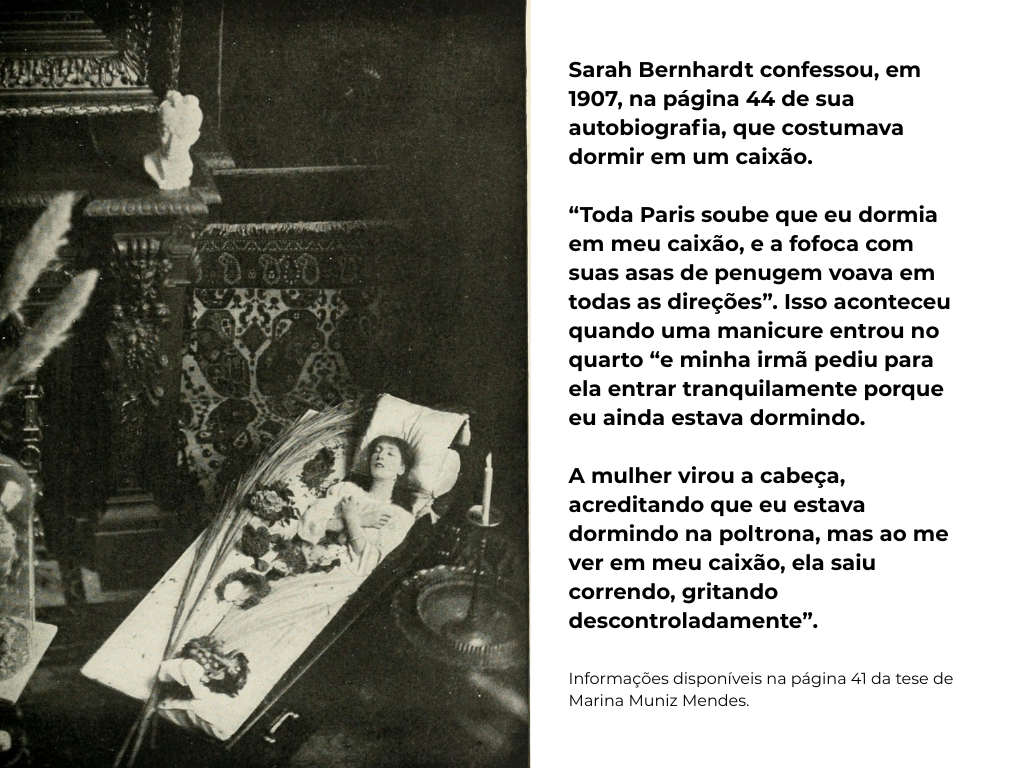

Além da foto da avó, Mendes se utiliza de fotografias emblemáticas. Uma delas, é a obra “Fading away”, do fotógrafo pictorialista Henry Peach Robinson, de 1858, onde uma jovem desfalece na cama. A outra é um autorretrato de Hippolyte Bayard em 1840, um dos pioneiros da fotografia, onde ele simula um afogamento. A última possui autoria desconhecida e retrata a atriz Sarah Bernhardt em seu caixão particular onde ela costumava dormir, em 1870.

Conforme lembra a autora, essas três fotos se destacam por terem encenado um momento de morte, e não um registro oficial do falecimento.

Epitáfio

Ainda nas seções do capítulo um, Mendes descreve relações sobre a fotografia mortuária de animais de estimação, partindo desde os retratos “cândidos” até os descritos como “monstruosos”. Uma das imagens usadas na análise é a do aristocrata Amos R. Monroe, em 1846, acompanhado do seu cachorro, um spaniel, recém-falecido. Também são trazidos para o texto o retrato post-mortem de D.Pedro II, em 1891, e fotografia do coração embalsamado de D. Pedro I, localizado na Igreja de Nossa Senhora da Lapa.

Coração embalsamado de D. Pedro I (Foto G1 - Globo)

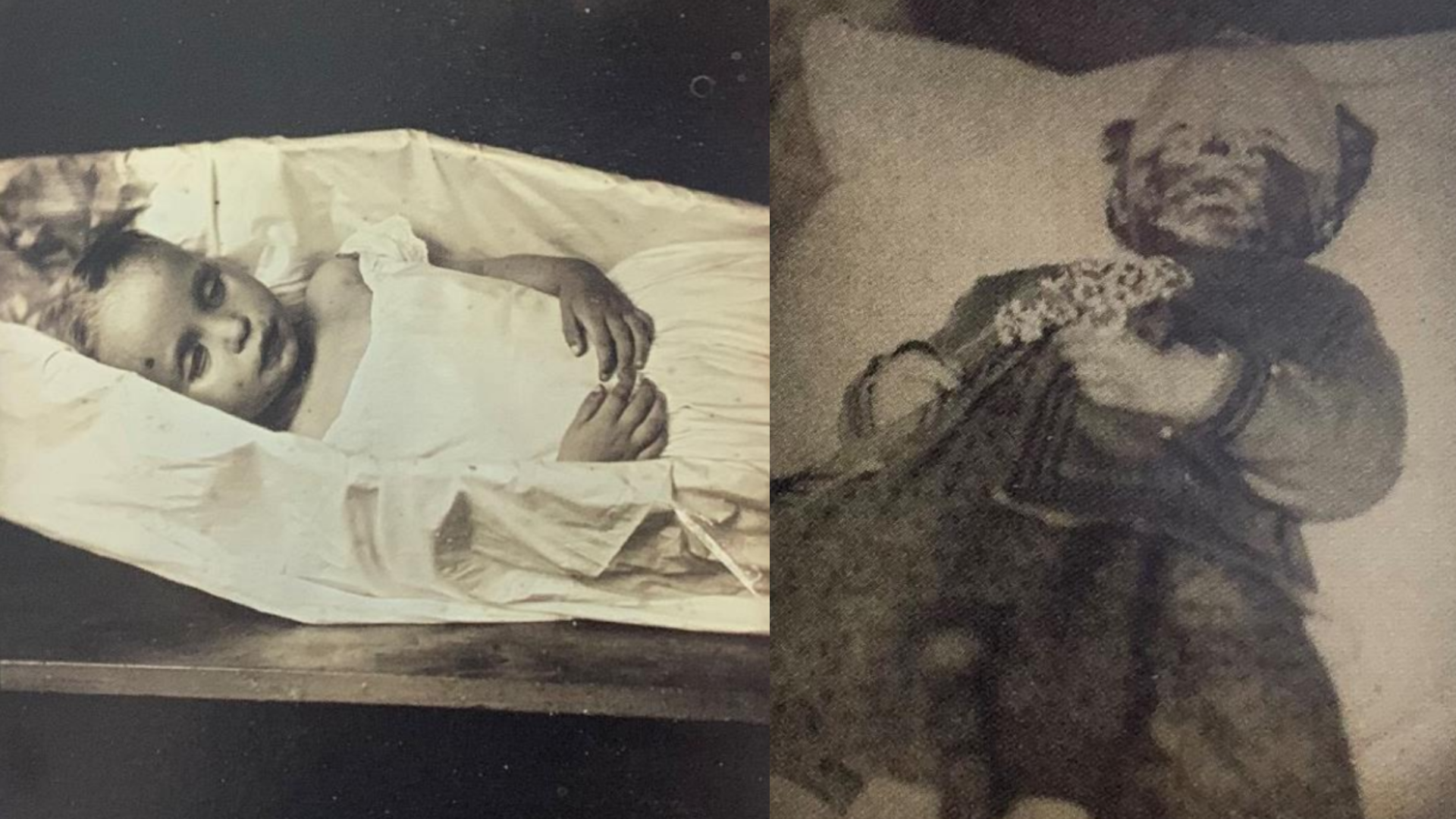

Adiante no estudo, a autora explora os sentidos por trás de imagens “cândidas” de crianças. Uma delas, retratada com trauma facial, data de 1862, e a outra, uma captura de uma menina em um caixão forrado de tecido, é de 1853. Nesta etapa, a tese também recorre à poesia para construir sentidos estéticos e significados possíveis para a leitura das fotos.

Retratos post-mortem de crianças (Fonte: Livro: MORD, Jack et al. Beyond the Dark Veil: Post Mortem & Mourning Photography from

the Thanatos Archive).

Máscara

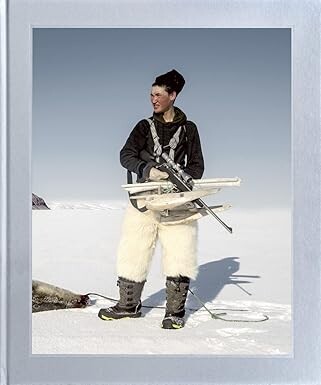

No capítulo dois, discutindo o conceito de “máscara”, a pesquisadora se apropria das diferentes denotações do vocábulo larva, em particular enquanto fase pós-ovo e como máscara teatral. Também são debatidas as chamadas “máscaras mortuárias”. Em seguida, o capítulo discute as fotografias do livro “Ultima Thule” de Henrik Saxgren, que desmascaram animais (para fins de sobrevivência/alimentação) em uma das regiões mais inóspitas do mundo, o Ártico.

Henrik Saxgren, Whal Sund, Groelândia, 2015. SAXGREN, Henrik. Ultima Thule. Berlin: Hatje Cantz, 2018, capa.

Uma das fotografias analisadas é o registro de uma suposta vítima do coronavírus embalada em camadas de plástico que ocultam totalmente a identidade do indivíduo, tornando-o anônimo. A captura foi feita pelo fotojornalista Joshua Irwandi, na Indonésia, em 2020, e convoca a imagem da “múmia”, consagrada pelos ritos fúnebres no Egito Antigo, como a máscara mortuária do faraó Tutancamôn, trabalhada no estudo.

Fotografia: Joshua Irwandi, Natial Geographic Brasil

Crisálida

No capítulo três, a autora busca traçar relações entre os animais e o processo de metamorfose, referenciando o símbolo da lagarta e da borboleta. Nesta etapa, as imagens são estudadas pelo seu potencial de aludir à imitação, já que são trazidos retratos de paisagens intocadas e pessoas que imitam os corpos de animais para sobreviverem. Além disso, o capítulo aborda histórias de expedições a lugares inóspitos onde a fotografia teve papel indispensável.

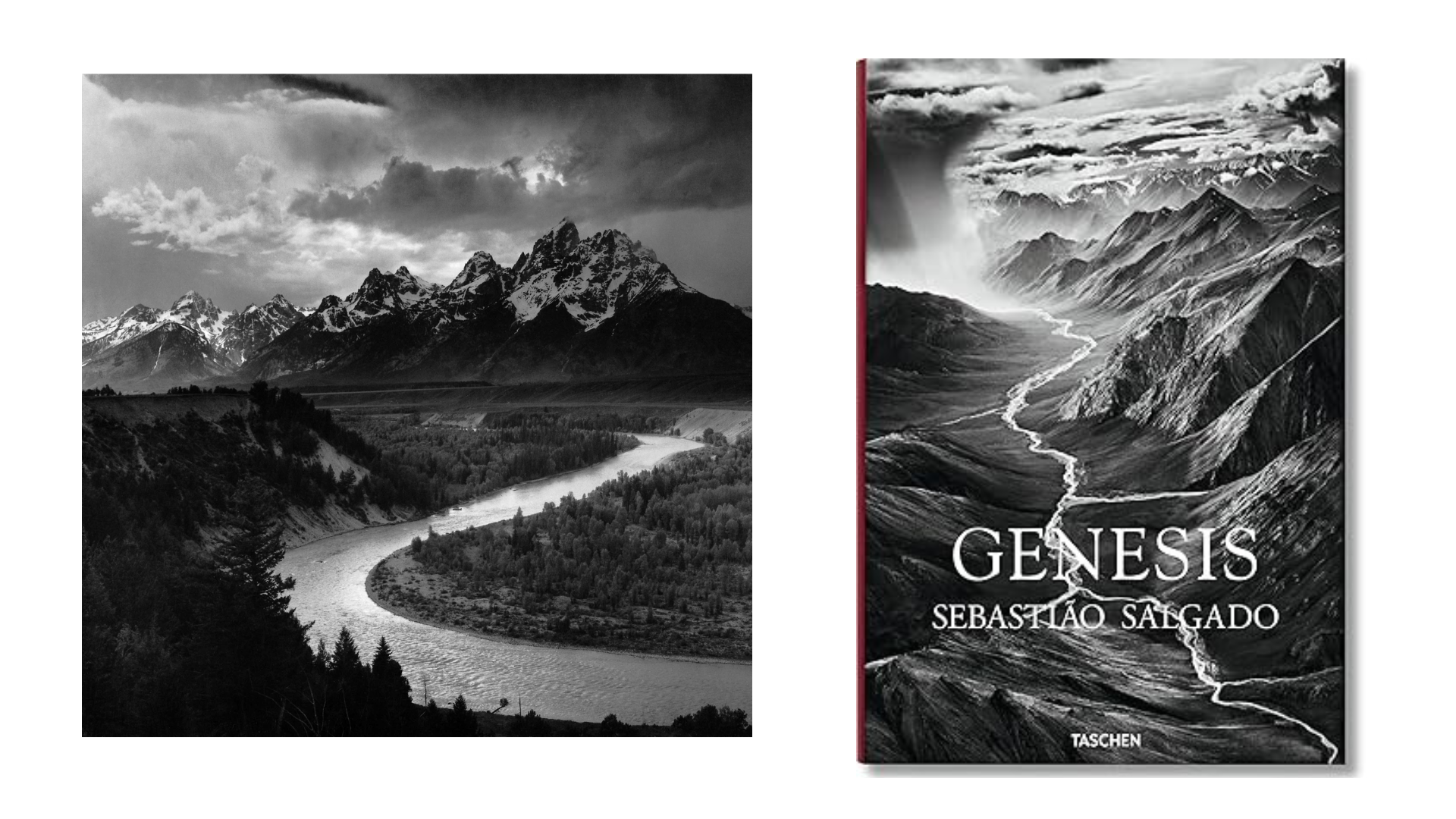

Uma das fotos elencadas é o registro de um negativo de nitrato de celulose descoberto na Antártica após 100 anos, exposto entre 1914 e 1917. Há também a capa do livro “Génesis” de Sebastião Salgado, intitulada “Refúgio Nacional da Vida Selvagem no Ártico”, que faz referência à fotografia de Ansel Adams, chamada de “Tetons e o Rio Snake”, em 1942. Em ambas, paisagens sublimes nos convidam a refletir sobre o isolamento e a finitude.

Primeira imagem: Ansel Adams, National Archives at College Park

Segunda imagem: Amazon Refúgio Nacional da Vida Selvagem no Ártico Sebastião Salgado, Alasca, Estados Unidos, 2009. Fotografia. SALGADO, Sebastião. Génesis. Berlin: Taschen, 2020.

O quarto e último capítulo, “Imagos: quando as máscaras caem e o casulo se abre”, retoma a figura da imago, a fase adulta dos insetos, palavra que se remete ao vocábulo “imagem”, ou face, como era visto no Egito Antigo. Esta etapa, segundo Mendes, “simboliza a maturação da tese”, que se manifesta na forma de uma exposição fotográfica e na descrição de sentidos atrelados às fotografias curadas nos capítulos anteriores.

Beleza na Finitude

No Egito Antigo, a morte fazia parte de rituais e práticas de embalsamento. Havia técnicas empregadas no ato de mumificação de personalidades importantes, como os faraós, e o uso de substâncias com o objetivo de paralisar a decomposição. De acordo com um artigo do pesquisador sobre a morte, Thiago Henrique Ribeiro, os ritos dos egípcios antigos podem ser encarados como aspectos de uma “religião funerária”.

Nesse ponto de vista, os indivíduos não eram vistos como isolados, mas sim como um todo de vários fragmentos. “Após sua morte, eles se separariam e se espalhariam, apenas reunindo-se caso fossem exercidos os rituais funerários”. Dessa forma, a morte fazia parte do cotidiano e estava integrada na vida cultural e social.

A morte também fez parte da vida dos britânicos durante a Era Vitoriana (1837-1901), principalmente nas famílias com acesso a profissionais ou a processos fotográficos. O ato de registrar os falecidos, inclusive crianças, era uma forma de homenageá-los. Nesta época, após o falecimento de seu esposo de febre tifóide, em 1861, a rainha Vitória mergulhou em um luto inescapável. Segundo Mendes, a própria monarca mantinha uma foto post-mortem do marido.

A rainha Vitória e seu marido, o príncipe Albert, eram patrocinadores das artes — incluindo o campo florescente da fotografia. Eles encomendaram imagens para documentar a vida no palácio e, em 1854, chegaram a recriar seu casamento para uma fotografia. (Foto: Roger Fenton. National Geographic Brasil)

Os suvenires, ou “lembrancinhas” traziam os falecidos posados ou deitados, e ficaram famosos entre a classe média na sociedade Vitoriana. De acordo com a pesquisadora, “há uma intimidade, uma qualidade amorosa” atribuída a essas fotografias pelas pessoas do período. “A morte era presente, uma realidade, não a abstração que é para nós hoje. Em vez de furtarem-se disso, as pessoas daquela época reconheciam sua relação com a morte com beleza”, considera Mord e outros autores.

Fonte: Secom UFG

Categorias: Fotografia fúnebre Arte e Cultura fav Destaque